Recensione libro: Opeth – Le stagioni della luna

LE STAGIONI DELLA LUNA

Gli Opeth dal death al prog

di Eugenio Crippa e

Filippo Pagani

Collana “Gli Uragani”

352 pagine

Tsunami Edizioni

http://www.tsunamiedizioni.com/

Lavoro encomiabile quello svolto da Eugenio Crippa e Filippo Pagani, amici di vecchia data e fan sfegatati degli Opeth: Le stagioni della luna, edito per Tsunami Edizioni (casa editrice di riferimento per tutti i metallari italiani), si rivela un’esauriente biografia della band capitanata da Michael Åkerfeldt, nell’anno che celebra il ventesimo anniversario del debut album Orchid, in attesa dell’undicesimo platter in studio (Pale Communion, slittato a fine agosto).

Il titolo insiste sull’origine del moniker, tratto da un romanzo di Wilbur Smith, L’uccello del sole (dove è menzionata una fantomatica città della luna a nome Opet), e, al contempo, sulle diverse fasi attraverso cui il combo scandinavo è passato nel corso degli anni (si veda il sottotitolo). In realtà è difficile dire quando ci sia stata la “vera” svolta: di certo i primi due capitoli della discografia restano a sé stanti; l’apporto di Steven Wilson nella produzione di Blackwater Park anticipa le sorti del nuovo millennio; con Ghost Reveries la band raggiunge la piena maturità.

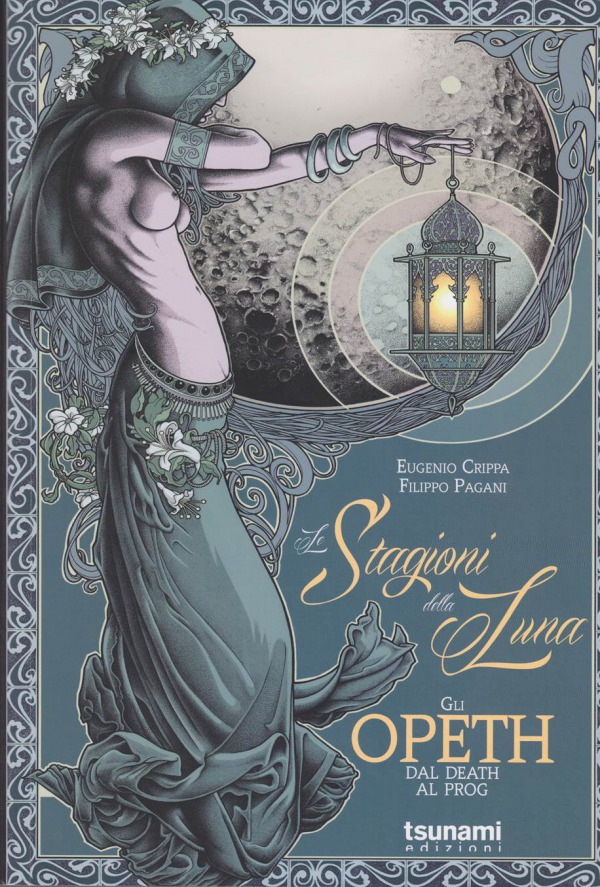

La copertina, presa a prestito dal talentuoso Marco Castagnetto, è accattivante è ben rende la natura androgina del sound degli Opeth, insieme alle sue nuance araboidi (si leggano a questo proposito le pagine 147 e 308). La figura, disegnata di profilo, a seni scoperti e dalla pelle emaciata regge una lanterna da mille e una notte su sfondo selenico. Trovano spazio anche elementi floreali e arabeschi che incorniciano drappeggi mirabili. Assente, invece, il logo della band, la O latitante da corsi di paleografia (ma ormai paesaggio minimo per i conoscitori del gruppo) che campeggia invece ogni dove nelle pagine del libro.

La ricerca documentaria è stata più che curata, soprattutto per quanto riguarda gli anni Novanta, periodo in cui la band era conosciuta solo in ambito underground. Fanno sorridere le croci rovesciate e le locandine di eventi metal in quel di Svezia, dai toni sovrannaturali, tanto in voga in quel periodo. In alcune brevi recensioni e interviste, allegate nel libro, si avvicina il nome Opeth anche al black metal, genere che niente ha a che vedere con il sound ricercato degli svedesi.

Si lascia più spazio al racconto della dimensione concertistica nella seconda parte della monografia, che si chiude con quattordici pagine d’immagini scattate al Mellboat Festival del settembre 2013. Non poteva essere altrimenti, gli Opeth hanno acquistato una fama affermata solo da una decina d’anni a questa parte.

La monografia è aperta da una breve introduzione dal sapore di vittoria per gli autori: Filippo Pagani celebra la natura colta e per pochi veri metallari della musica degli Opeth; Eugenio Crippa il suo passato da fan-boy incallito, che lo portò a scrivere i sei numeri di Advent’zine, destinati «all’attento ascoltatore degli Opeth, cercando di distoglierlo dalle disattenzioni della Rete» (p. 14). Il tutto è corredato da un paio di foto con i due autori a fianco di Martin Lopez, presso il defunto Transilvania Live Club di Milano nel 2003.

Il nucleo della trattazione consta di dodici capitoli, che affrontano ciascuno un album della discografia opethiana, esclusi i primi due di contestualizzazione e l’ultimo sull’avvenire dalla band. Azzeccata l’idea di aprirli con gli artwork dei vari full-length e un breve commento di Travis Smith. Peccato, tuttavia, siano in bianco e nero come per il resto delle immagini di cui è corredata la pubblicazione: tinte sì evocative, ma insufficienti a rendere l’importanza che gli svedesi hanno sempre attribuito alla propria immagine musicale.

Struttura lineare, in definitiva, ma il vero punto debole del libro è la prosa, esageratamente retorica e pirotecnica (soprattutto nelle prime cento pagine), lungo le quali si toccano notevoli vette di autocompiacimento e cadute di stile. Non necessariamente un libro su un gruppo metal, a maggior ragione gli Opeth, deve suonare “grezzo” o inventivo, anzi, avrebbe giovato un maggior labor limae. Passa quasi inosservata la dozzina di refusi veniali; non è così, invece per la tendenza degli autori ad allungare più di una volta i contenuti con alcune ripetizioni e sviscerando particolari francamente pleonastici (il minutaggio cabalistico di Morningrise che si fissa su un satanico 66:06, i calzini sporchi di due settimane indossati da Åkerfeldt in studio, le assurdità in tour con il malcapitato Axenrot che dorme in una vasca impropriamente usata da Michael, ecc…).

La coppia Crippa-Pagani, scusandone l’eccessivo entusiasmo, si rifà nel descrivere le canzoni dei vari album con l’uso di pochi ma azzeccati aggettivi, che ne delineano in modo ottimale l’identità irripetibile. Niente minuzie e disamine tecniche: si parla, infatti, dei concept (ottima, su tutte, la sintesi di My Arms Your Hearse) e dei testi, senza impelagarsi in tecnicismi chitarristici o quant’altro.

La parte migliore de Le stagioni della luna è, altresì, il primo capitolo “Made in Sweden”, otto pagine che offrono un ritratto mirabile della terra di Svezia da un punto di vista musicale, seguendo il fil rouge del successo di Abba, Europe e Malmsteen, ma accennando anche a Jan Johansson (padre di Jens), al prog. rock di Änglagård e Kaipa, per poi venire al metal, con i seminali Candlemass e Bathory. In seguito (p. 32) si sfiora anche la questione delle due diverse vene death metal compresenti in Svezia ed esemplificate nell’opposizione geografica tra Stoccolma (la costa est brutale) e Göteborg (la costa ovest con più melodia e tecnica).

Trova spazio anche qualche timida contestualizzazione storica, ad esempio sul finire del capitolo dedicato a Blackwater Park, dove si accenna al fatto che «non si è più negli anni Ottanta o nei primi Novanta: la Storia recente ha dato tutto quello che poteva, in termini di dibattiti, guerre fredde e rovente cameratismo nei confronti della politica sì o politica no. La gente ormai stanca di preoccuparsi preferisce rifugiarsi nella fantasia, nell’intimo delle proprie riflessioni […]. [sc. Gli Opeth] rifuggono una grassa fetta dei larghi parametri di disamina sociale, perché non ne avvertono la necessità» (pp. 150-151).

Il libro è, altresì, la biografia di un uomo oggi artista affermato a livello internazionale, Michael Åkerfeldt, nato a Stoccolma nel 1974, e timidamente incoraggiato a suonare la chitarra da bambino dalla propria ava. Innamorato di band come Black Sabbath, Iron Maiden e Judas Priest, si aggrega agli Opeth fondati da David Isberg nel ’90 come sostituto bassista. Pregevoli le pagine dedicate all’atmosfera feconda di genialità in quel di Sörskogen (i cui paesaggi sono stati immortalati in alcune foto promozionali della band). Se il moniker, forse non tutti lo sanno (e qui torna utile il libro), viene scelto da Isberg, durante un viaggio in Tailandia, luogo esotico e dalla “libertà” malvagia (p. 30), è tutto merito di Michael, invece, la sopravvivenza del combo fino ai nostri giorni. Il giovane bohèmien non smette di credere nella propria musica, anche quando non ha un soldo e vive illegalmente in un monolocale di ventitré metri quadri (p. 131), arrivando quasi all’esaurimento prima delle registrazioni di Deliverance (p. 172). I suoi sforzi saranno premiati e, come apprendiamo dalle parole dello stesso mastermind, oggi si sente un padre di famiglia responsabile e parte integrante/integrata della società: anche di qui passa lo smussamento del lato death? chissà… Di certo la carriera più che ventennale degli Opeth, band nata senza l’ombra di un demo e che riesce a firmare un contratto con la Candlelight Records, per poi figurare nel roaster della Roadrunner, ha del miracoloso.

A maggior ragione ha dell’incredibile il vissuto dello stesso Michael, se si pensa che il leader dal growl inimitabile non manca di un lato infantile, che lo porta a collezionare LP d’annata in modo bulimico. È più che nota, infatti, la passione dello svedese per la musica progressive anni Settanta (i Camel, insieme ai Comus sono cult-band per lui imprescindibili), compresa la scena italiana con i Museo Rosenbach, la PFM, i Circus 2000 e i Goblin (p. 81): a tal proposito il cantante degli Opeth confessa, persino, che «forse negli italiani si annida un maggior tasso di pazzia musicale rispetto alla maggioranza di noi» (ivi).

L’altra vera ispirazione di Åkerfeldt, personalità che alterna stati iperattivi ad altri malinconici, a suo dire, è l’amata-odiata depressione (complice l’impietoso clima svedese), da cui sgorgano spontanei i testi in lingua inglese (e restano volutamente criptici), e i non returning riff (provati, prima di tutto, chitarra acustica alla mano, per testarne la bontà) che hanno reso grandi gli scandinavi.

Per gli Opeth far musica, infatti, non significa scendere a compromessi con produttori o label, ma concepire una forma d’arte che soddisfi i suoi esecutori senza troppo badare a etichette di generi. Suonano dure ma veritiere a tal proposto le parole di Åkerfeldt: «Sarebbe ottimo se la gente iniziasse ad ascoltare la musica, invece di limitarsi a osservarla!» (p. 80), con riferimento all’immagine che troppe band sfruttano in modo eccessivo a discapito delle dodici note. Di qui tutta una comprensibile critica al cattivo uso di Internet (file-sharing, trollate sui forum, ecc…) e la volontà di non ridurre la propria arte a mera merce.

Non a caso già ai tempi di Morningrise (album davvero pretenzioso, che doveva prevedere anche parti di liuto a detta di Åkerfeldt, p. 233) dichiarava che: «Vi sono due differenti ranghi di ascoltatori, tra i patiti di death metal. […] Quelli che misurano con cura ogni micro-suono giunto alle proprie orecchie, in grado di ispezionare maniacalmente la proposta di ogni band e la struttura delle canzoni esattamente come farebbero nei confronti del jazz o della musica d’avanguardia. E quelli che, molto prosaicamente, sono attratti dalla sua indemoniata energia, dalla sua natura disturbante e provocatoria» (p. 91). La musica targata Opeth predilige il primo tipo di fruitore, capace di approcciarsi a composizioni che spesso evitano la forma-canzone canonica e hanno minutaggi notevoli.

Secondo Åkerfeldt, altresì, esistono due tipi di musica: quella ben composta e quella inascoltabile. Arrivare a tale asserto, tanto fintamente banale quanto dualista, forse significa aver capito l’essenza della terza arte… Il mastermind aggiunge, poi, che non è un amante dello shredding, ma preferisce una giusta dose di sprezzatura fornendo un proprio ritratto di artista eclettico, che a tratti sembra vivere di una modestia eccessiva. Åkerfeldt, però, mostra gli artigli di fronte a chi insinua che gli Opeth siano scesi a compromessi commerciali; o contro chi fraintende le collaborazioni con Steven Wilson, oppure la firma con Roadrunner Records: è lui che comanda e sa perfettamente cosa trasmettere con la propria musica, su questo non transige.

Se la band scandinava non è stacanovista come i Dream Theater, d’altra parte non si contano le ore di lavoro nel corso degli anni, a partire dalle prove al buio ai tempi di Orchid per memorizzare i lunghi brani appena composti. Intense, inoltre, le sessioni di registrazione in studio, ora agli Unisound, ora presso lo Studio Fredman (dell’amico Fredrik Nordström); più recentemente in location affermate come i Fascination Street Studios o gli Atlantis Studios dall’aura vintage. Per non parlare dei tour che recentemente hanno toccato anche l’Oriente, il Sud America e l’India. In realtà gli esordi da gruppo spalla furono poca cosa (memorabile, però, la data romana del 1996 che offusca la prova degli headliner Cradle of Filth) e non mancarono situazioni invivibili (come dimenticare l’inferno di disorganizzazione a Milwakee nel 2000?); il successo porterà miglioramenti anche per quanto riguarda la dimensione live, che al momento ha trovato degno coronamento nel concerto evento alla Royal Albert Hall del 2010.

Le vicende del gruppo sconfinano inevitabilmente in quelle di colleghi e sodali, come l’instancabile Dan Swanö, i Katatonia, i Bloodbath, ma anche Steven Wilson (amico di Michael, però sempre lontano da essere il vero deus ex machina degli Opeth) e corrivamente Mike Portnoy.

Ci sono, altresì, tranche de vie riguardanti gli ex membri del combo svedese, a partire dalla saudade di Anders Nordin, che lascerà la band nel ’97, passando per il geniale Martin Lopez (che svolge lavori più che umili per mantenersi, se ne frega delle questioni di missaggio in studio, infine si vede costretto al ritiro per attacchi di panico dalla misteriosa natura genetica), il laureato Peter Lindgren che esce dalla line-up, dopo anni di mancato apporto al gruppo, e Per Wiberg, fautore del riscatto di Åkerfeldt nel 2002 e poi uscito di scena in cerca di un posto da leader.

In appendice, per chi non sa vivere senza aumentare le proprie conoscenze musicali, non manca una corriva menzione di band che possono dirsi influenzate dagli Opeth, con esiti più e meno felici. Si citano gruppi come: Riverside, Pressure Points, In Mournig, Horizon, Ikuninen Kaamos, Farmakon, Barren Earth, Gwynbleidd, Daylight Dies, i nostri connazionali e proto-opethiani (?) Novembre, Ihsahn, Bokor, Dark Suns, Ne Obliviscaris, Betraeus, Forest Stream, Agalloch e altri ancora.

Le stagioni della luna in definitiva è un libro che ogni fan degli Opeth non deve lasciarsi scappare, ma anche un regalo gradito per chi volesse iniziare a scoprire una delle band che hanno scritto la storia del metal e, ancora oggi, con la loro imprevedibilità, suscitano attese spasmodiche. Un’avvertenza da ultimo: il libro in questione può provocare un desiderio compulsivo di musica opethiana, si consiglia, pertanto, di munirsi dell’intera discografia del gruppo svedese prima d’intraprendere la lettura! Lettore avvisato…

Roberto Gelmi (sc. Rhadamanthys)