Helloween: quarant’anni di storia – Part I: 1985-1995

Il 2025 è un anno davvero importante per gli Helloween: la formazione di Amburgo festeggia infatti i quarant’anni di carriera. Una storia iniziata nel lontano 1985, con la pubblicazione dell’EP “Helloween”, uscito via Noise Records. L’etichetta tedesca, all’epoca, era una vera e propria potenza discografica della nascente scena metallica. Essere sotto la sua egida significava entrare a far parte del novero dei gruppi che contavano davvero, di quelli destinati a lasciare il segno nel tempo. E gli Helloween, dal canto loro, hanno completamente ridisegnato un certo modo di intendere la musica dura, influenzando intere generazioni. Sì, perché il Power Metal, come lo conosciamo oggi, nasce proprio dall’estro di Weikath e compagni.

Questo importante anniversario viene celebrato in pompa magna dagli Helloween. Nel corso del 2025, la compagine tedesca ha infatti pubblicato uno speciale greatest hits, intitolato “March of Time”, e ha lanciato un tour d’eccezione, con il chiaro intento di festeggiare assieme ai propri fan il traguardo raggiunto. E, dulcis in fundo, hanno rilasciato “Giants & Monster”, attesissimo nuovo album che ha confermato la sensazionale line-up a sette elementi. Noi di Truemetal.it abbiamo quindi pensato di omaggiare le Zucche più famose del Globo terracqueo con un articolo dedicato, ripercorrendo le tappe salienti della loro prestigiosa e importantissima carriera.

Senza andare troppo a ritroso nel tempo, il nostro viaggio inizia in Germania, nella città di Amburgo, nel 1983. Ci troviamo in un momento di vero fermento artistico e la voglia di tuffarsi a capofitto in un nuovo movimento musicale, caratterizzato da pelle e borchie, accomuna moltissimi ragazzi. Fu in quell’anno che tre giovanissimi metalhead – Kai Hansen, Ingo Schwichtenberg e Markus Grosskopf, allora membri degli Iron Fist – unirono le proprie forze a Michael Weikath, in uscita dai Powerfool. Quest’unione portò alla nascita degli Helloween. Sia Weikath che i tre ex Iron Fist portavano in dote alcuni pezzi che di lì a poco sarebbero entrati di diritto tra le pietre miliari del metallo pesante. Ma proseguiamo il nostro cammino un passo alla volta, cercando di cogliere appieno lo spirito di quel periodo.

Una foto della prima line-up degli Helloween

Veniamo così catapultati nel 1984, quando un’ambiziosa etichetta, la Noise Records – succursale della Modern Music Records GmbH – puntava a dare ampio risalto al nascente universo Heavy Metal. La Noise Records mise sotto contratto alcuni gruppi e decise di pubblicizzare il proprio catalogo lanciando una compilation intitolata “Death Metal”. È questa la prima pubblicazione ufficiale in cui compaiono dei pezzi griffati Helloween: ‘Metal Invaders’ e ‘Oernst of Life’. Ad accompagnare le Zucche d’Amburgo nell’avventura “Death Metal” incontriamo altri nomi destinati a entrare nella leggenda della musica dura: i Running Wild, sempre di Amburgo, gli svizzeri Hellhammer e i berlinesi Dark Avenger. Credo basti citare i gruppi coinvolti nella compilation per capire l’impatto e l’importanza storica di un lavoro come “Death Metal”. Tanto più se consideriamo che in Germania, a causa della copertina ritenuta violenta, dissacrante e truculenta, la vendita della compilation venne vietata.

La copertina non censurata della compilation “Death Metal”

Per poter diffondere “Death Metal”, la Noise Records corse ai ripari, pubblicando una seconda edizione della raccolta con copertina censurata. Entrambe le versioni risultano di difficile reperibilità e sono molto ricercate dai collezionisti. Una curiosità: la copertina originale venne eliminata dalla lista della censura tedesca solo nel 2010. Ma il fascino di “Death Metal” non può essere ricondotto solo all’epopea legata alla copertina: è una compilation che segna l’inizio di un vero e proprio movimento europeo, evidenziando come nel Vecchio Continente non ci fosse solo l’Inghilterra, pronta a dettare legge con la sua NWOBHM. Incontriamo in questo modo l’Heavy Metal diretto dei Running Wild dell’epoca, il metallo oscuro degli Hellhammer – tra i padri fondatori del Black Metal – lo Speed Metal dei Dark Avenger – che sparirono di lì a poco – e lo Speed Metal melodico e aggressivo degli Helloween. Proprio le Zucche d’Amburgo dimostrano di avere una marcia in più rispetto ai compagni d’avventura: impressionano per velocità, per gusto melodico, per il modo di cantare del chitarrista Kai Hansen, sempre pronto a spingere su tonalità acutissime. Gli Helloween sono un vero e proprio fiume in piena, potendo contare sul drumming assassino di Ingo Schwichtenberg, intricate trame chitarristiche e un basso a tratti invadente ma perfettamente permeato e amalgamato al sound della band. I lick melodici e gli assoli di chitarra risultano personali e facilmente riconoscibili. Tra le due canzoni, impressiona in particolare la bellissima ‘Metal Invaders’, traccia destinata a entrare nel mito del metallo tedesco, e non solo. Il secondo pezzo degli Helloween, ‘Oernst of Life’, per molti anni rimase reperibile solo su “Death Metal”, vestendosi di un’aura di assoluta leggenda.

La copertina censurata della compilation “Death Metal”

Il destino era ormai tracciato. Passarono pochi mesi e gli Helloween tornarono protagonisti di una nuova compilation griffata Noise Records: “Metal Attack Vol. I”. Questa volta la formazione di Amburgo si trovò in compagnia di nomi ancora più competitivi: Grave Digger, Running Wild, Warrant, Sinner e Celtic Frost. Come biglietto da visita gli Helloween usarono una certa ‘Murderer’, di cui parleremo meglio a breve. La canzone era un ulteriore passo avanti rispetto a quanto fatto vedere in “Death Metal”. D’altronde, di lì a poco, gli Helloween avrebbero pubblicato il loro primo EP ufficiale, dall’emblematico titolo “Helloween”.

La copertina della compilation “Metal Attack Vol.I”

Fu il 1985 l’anno in cui la Noise Records decise di lanciare gli Helloween sul mercato e lo fece con l’omonimo EP. Cinque tracce che evidenziavano la personalità della band, capace di commiscere la scuola tedesca degli Accept a quella inglese di Judas Priest e Iron Maiden, senza scordare la lezione impartita dai Rainbow. Le canzoni evidenziano una velocità disarmante, melodia e aggressività. Impressionano l’impatto e le soluzioni di Schwichtenberg alla batteria, così come le partiture di basso di Grosskopf. Proprio Grosskopf si rivela un autentico valore aggiunto, sempre pronto a percorrere con scale eleganti e complicate tutta la tastiera del suo strumento. Basso e batteria erigono un vero muro di suono, su cui si stagliano le chitarre del duo Weikath-Hansen, con ritmiche serrate, lick melodici e battaglie a suon di assoli al fulmicotone. Anche la voce di Hansen, sebbene sgraziata e acerba, risulta uno dei trademark degli Helloween degli esordi. Il suo spingere su tonalità acute, in modo aggressivo, ben si sposa alle musiche e alla produzione di “Helloween”. La leggenda delle Zucche di Amburgo iniziò proprio con questo EP: un’opera che mise subito in luce le potenzialità di un gruppo destinato a dominare la scena di lì a poco. Soprattutto se consideriamo che la Noise Records dovette addirittura ristampare “Helloween”, dato che l’EP riuscì a vendere la bellezza di circa quarantamila copie: non male per una band all’esordio. Da segnalare, poi, che “Helloween” venne registrato ai Musiclab Studio di Berlino, con Harris Johns in cabina di regia. In copertina, inoltre, troviamo l’opera di Uwe Karczewski, raffigurante il famoso Fangface – la mascotte degli Helloween nei primi anni di attività – oltre al caratteristico logo disegnato da Michael Weikath.

La copertina dell’EP “Helloween”

“Helloween” fu solo l’antipasto, dato che pochi mesi dopo, sempre nel 1985, la compagine tedesca pubblicò l’album di debutto: “Walls of Jericho”. Il primo full length delle Zucche d’Amburgo è un classico del metallo pesante, un disco capace di influenzare intere generazioni. Credo bastino queste due frasi per descrivere la prima fatica degli Helloween. L’approccio di Weikath e compagni non aveva eguali all’epoca: velocità, melodia, impatto, aggressività, arrangiamenti eleganti e curati. Per non parlare dei ritornelli: esplosivi e capaci di stamparsi subito in testa, per non uscirne più. In “Walls of Jericho” incontriamo una serie di brani immortali della musica dura, in cui svetta l’athemica ‘How Many Tears’, tuttora pezzo fisso nelle setlist live della band. Ma come non citare ‘Ride the Sky’, altra gemma imperitura presente nel platter. E non a caso evidenziamo questi due pezzi: ‘How Many Tears’ è composta da Weikath, ‘Ride the Sky’ da Hansen. Weikath e Hansen: le due menti degli Helloween di quei primi anni. Due musicisti caratterizzati da un forte ego, dotati di estro e genialità. “Walls of Jericho” è praticamente opera loro: tre brani di Weikath, tre di Hansen e tre – intro compreso – portano la firma di entrambi. Era inevitabile iniziassero i primi screzi, come quando Weikath chiese spiegazioni ad Hansen sul perché il bridge di ‘Ride the Sky’ fosse così identico a quello di ‘How Many Tears’. La polveriera era stata innescata, insomma. Tornando a parlare del valore artistico di “Walls of Jericho”, sottolineiamo la prova dei singoli, con delle chitarre sensazionali e una sezione ritmica stellare: Schwichtenberg e Grosskopf regalano una prova intensa, elegante e aggressiva. Caratteristiche che ritroviamo nelle due canzoni citate poco sopra, così come nella divertente ‘Reptile’, l’adrenalinica ‘Guardians’ e l’inno ‘Heavy Metal Is the Law’. Ma è tutto l’album a brillare di una luce intensa, come la cadenzata ‘Gorgar’ – con quel richiamo a Grieg – la maideniana ‘Phantoms of Death’ e la veloce e melodica ‘Metal Invaders’.

La copertina di “Walls of Jericho”

Un altro aspetto di “Walls of Jericho” che merita di essere approfondito riguarda la produzione. Sì, perché il lavoro di Harris Johns regala un risultato particolarissimo, che avvolge il disco di un’aura quasi mistica. Il suono di “Walls of Jericho”, infatti, risulta potente, aggressivo e cupo ma, allo stesso tempo, pulito, valorizzando ogni strumento. Qualcosa di sensazionale, per l’epoca. Per comprendere come si sia arrivati a un simile risultato, viene in nostro aiuto Weikath. In un’intervista del 1998, rispondendo a una domanda in merito alla produzione di “Walls of Jericho”, il chitarrista disse che fu tutto merito di Harris Johns. Weikath aggiunse che in studio Johns ascoltava con attenzione le indicazioni sui suoni date da ogni singolo musicista. Il tecnico riceveva però delle segnalazioni che andavano in contrasto l’una con l’altra; a volte non avevano nemmeno senso. Tutto questo derivava dall’alcol e dal fumo – di ogni tipo – che gli Helloween stavano copiosamente consumando in studio. Stancatosi di essere preso per i fondelli, Johns fece di testa sua, sviluppando le richieste più sensate. Il suono di “Walls of Jericho”, insomma, deve la sua magia agli eccessi in studio dei quattro ragazzacci di Amburgo. Come è noto, d’altronde, gli eccessi aiutano a sviluppare il lato artistico!

Durante il tour di “Walls of Jericho” fu evidente la necessità di trovare un cantante di ruolo. Kai Hansen riscontrava alcune difficoltà al microfono e vennero quindi aperte le audizioni per trovare la voce solista che permettesse il definitivo salto di qualità. Dopo vari provini, le Zucche decisero di puntare su un giovanissimo e talentuoso musicista di Amburgo: Michael Kiske, un nome destinato a diventare leggenda nel mondo della musica dura. Kiske, in forza agli Ill Prophecy, entrò in formazione all’età di diciotto anni e, assieme alla band, iniziò a lavorare intensamente al secondo disco. Il nuovo album, il primo con la formazione a cinque elementi, vide la luce un anno dopo, nel 1987. Il platter, intitolato “Keeper of the Seven Keys – Part I”, rappresenta una sorta di spartiacque all’interno del movimento heavy metal, rivoluzionando l’intera scena. È proprio con “Keeper of the Seven Keys – Part I” che il Power Metal, come lo conosciamo oggi, prende vita. È con “Keeper of the Seven Keys – Part I” che il termine “Power Metal” assume un significato ben preciso, esplicito, rappresentativo. In questo secondo album Hansen si impossessa della fase compositiva, scrivendo ben cinque pezzi su otto, a cui va aggiunta la conclusiva ‘Follow the Sign’, realizzata a quattro mani con Weikath. L’album vede gli Helloween ridurre l’aggressività e l’impatto frontale dei pezzi, per puntare su velocità e melodia. Un passaggio obbligatorio, atto a premiare e valorizzare la voce di Kiske. Il risultato? Un disco immortale, che può essere definito una sorta di punto zero, un lavoro capace di scindere le uscite discografiche in ciò che venne pubblicato prima e dopo il 1987. In “Keeper of the Seven Keys – Part I” incontriamo inni imperituri, come ‘Future World’, il pezzo che più di tutti traccia le linee stilistiche del nuovo Power Metal. Ma è l’intero disco a regalare grandi emozioni, grazie a pezzi come ‘Twilight of the Gods’, ‘I’m Alive’, la suite ‘Halloween’. Chiudono il cerchio ‘A Little Time’, composta da Kiske, e la struggente ballad ‘A Tale Wasn’t Right’, griffata Weikath. Ma cosa rende così unico “Keeper of the Seven Keys – Part I”? La risposta è semplice quanto significativa: le canzoni. Il platter è caratterizzato da un accattivante animo happy, che si insinua nello spirito e nel cervello, ipnotizzando l’ascoltatore. Le composizioni risultano curatissime, in particolare negli arrangiamenti e nella ricerca della melodia. La prova dei singoli, poi, è letteralmente stellare. Grosskopf erige un autentico muro di suono con il suo basso, inserendo continue scale che donano personalità e fascino alle composizioni. Schwichtenberg sfoggia un drumming unico e riconoscibile, basato su una doppia cassa peculiare, martellante, velocissima. Bellissimi gli accenti sui piatti e l’uso delle rullate, che dettano i cambi di atmosfera delle varie tracce. Le chitarre si rivelano personalissime – con riff e melodie che presto verranno definite “helloweeniane” – per poi esplodere in assoli incrociati, alternati dai twin solo: un lavoro di qualità eccelsa. E poi c’è il nuovo arrivato, Kiske: la sua voce detta subito il trademark di un certo modo di intendere l’heavy metal. Impressiona gli appassionati e gli addetti ai lavori, generando non poca invidia nelle formazioni rivali. Per le registrazioni, segnaliamo il passaggio agli Horus Sound Studios di Hannover, alla corte di Tommy Hansen e Tommy Newton. Per quanto riguarda la copertina, gli Helloween si affidarono ancora una volta alle mani di Uwe Karczewski.

La copertina di “Keeper of the Seven Keys – Part. I”

Giusto il tempo di un tour carico di soddisfazioni, in compagnia di Armored Saints e Grim Reaper, e gli Helloween pubblicarono il terzo disco: “Keeper of the Seven Keys – Part II”. Prima di approfondire l’album, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e spiegare la genesi dei primi due “Keeper of the Seven Keys”. Subito dopo l’ingresso di Kiske, gli Helloween iniziarono a lavorare duro sulle nuove composizioni. A occuparsi principalmente del songwriting furono Hansen e Weikath, due figure carismatiche, con la visione artistica più ampia in seno alle Zucche. Le canzoni iniziarono a essere davvero tante: i due chitarristi erano un fiume in piena, carichi di ispirazione. Vista la mole di materiale a disposizione, gli Helloween erano intenzionati a pubblicare un doppio album. Volevano essere la prima metal band a realizzare tale opera. La Noise Records manifestò poco entusiasmo in tale proposta e preferì “spezzare” il disco in due uscite separate. Fu l’etichetta tedesca a decidere, nonostante l’opposizione della band. Ma come intitolare le due opere che in origine avrebbero dovuto essere una sola? Weikath e Hansen si accorsero che c’erano degli elementi comuni nei testi delle loro canzoni, in particolare nelle due suite: ‘Halloween’ e ‘Keepers of the Seven Keys’. Il tratto comune consisteva nella lotta tra il bene e il male. Nella suite griffata Weikath, inoltre, il male poteva essere imprigionato attraverso l’uso delle sette chiavi. La scelta del titolo degli album – con il desiderio di trasmettere l’idea di un legame tra le varie canzoni – nacque proprio in questo modo.

La formazione dei primi due “Keeper of the Seven Keys”

Un altro aspetto che merita di essere approfondito nella genesi dei primi due “Keeper of the Seven Keys” è come vennero scelte le canzoni da inserire nei due capitoli. Come sottolineato in precedenza, gli Helloween registrarono i dischi presso gli Horus Sound Studios. Si ritrovarono a collaborare con due produttori: Tommy Hansen e Tommy Newton. Kai Hansen entrò in sintonia con l’operato di Newton, mentre Weikath con quello di Hansen. Un aspetto che amplificò le differenze compositive dei due chitarristi, come possiamo facilmente riscontrare nell’ascolto degli album. Sì, perché nel primo “Keeper of the Seven Keys” finirono quasi esclusivamente i pezzi composti da Hansen, conferendo al disco un approccio più classicamente metal. Nel secondo capitolo, invece, vennero concentrati i pezzi scritti da Weikath. Il risultato? Un lavoro più vario, ancora più originale, più folle. Anche in questo platter incontriamo alcune tracce divenute autentiche leggende della musica dura. Si parte con l’anthemica ‘Eagle Fly Free’, caratterizzata da una parte strumentale in cui ogni musicista mette a segno un assolo, compreso Kiske, con quell’acuto finale di quindici secondi. Si prosegue con la frenetica ‘Rise and Fall’, con una micidiale accelerazione finale, per non parlare di ‘Dr Stein’ e del suo ritornello accattivante. L’animo happy presente nel primo “Keeper of the Seven Keys” risulta amplificato nella seconda parte, sfociando spesso nella più totale follia e autoironia. Basta citare i versi degli animali che esplodono nelle battute conclusive di ‘Rise and Fall’, o il testo di ‘Dr. Stein’, in cui elementi di pura denuncia sociale si mescolano a pazzoidi visioni. Grazie a queste canzoni, l’anima artistica di Weikath marchia in maniera indelebile il terzo disco degli Helloween. Ma il vero capolavoro dell’istrionico chitarrista è la suite ‘Keeper of the Seven Keys’, una composizione geniale, carica di cambi di atmosfere, interpretata da un Kiske superlativo.

La copertina di “Keeper of the Seven Keys – Part. II”

L’estro di Weikath, insomma, rende “Keeper of the Seven Keys – Part II” un album monumentale, che viene ulteriormente arricchito dalle canzoni griffate Kai Hansen. Credo basti citare ‘I Want Out’ – autentico manifesto del Power Metal – per evidenziare la qualità che caratterizza il disco del 1988. E come non nominare la veloce ed enfatica ‘March of Time’, altra rappresentazione della filosofia musicale di Hansen. Nella versione CD di “Keeper of the Seven Keys – Part II”, incontriamo anche ‘Save Us’, traccia non presente nel formato LP, altro esempio compositivo made in Hansen. Ma non ci sono solo i due chitarristi a comporre. In quegli anni una terza figura stava iniziando ad acquisire autorevolezza nelle gerarchie delle Zucche. Parliamo ovviamente di Kiske, che in “Keeper of the Seven Keys – Part II” mette a segno due tracce: ‘You Always Walk Alone’ e ‘We Got the Right’. Le canzoni a marchio Kiske rappresentano forse il lato più teatrale degli Helloween di quel periodo, in particolare per le linee vocali. E per quanto riguarda la prova dei singoli? Credo basti dire che in “Keeper of the Seven Keys – Part II” gli Helloween toccano uno dei loro apici espressivi, inutile dilungarsi in lunghi giri di parole.

Il sentiero verso il successo, verso la conquista del mondo sembrava ormai delineato. Le Zucche d’Amburgo avevano tutte le carte in regola per diventare i “nuovi” Iron Maiden. Sottotraccia, però, qualcosa si stava muovendo: qualche scossa di terremoto aveva iniziato a manifestarsi e a rendere instabile il dietro le quinte della band. Era solo questione di tempo.

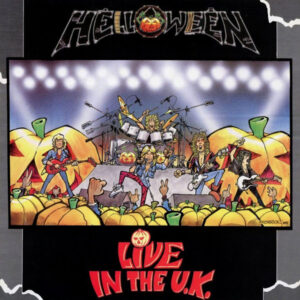

La situazione esplose sul finire del 1988 e gli inizi del 1989. Gli Helloween arrivavano da un lungo tour europeo. Avevano inoltre partecipato a vari festival estivi e aperto alcune date degli Iron Maiden nel Vecchio Continente. Ultimati questi appuntamenti, vennero subito invitati a partecipare a una tournée americana, in compagnia di Anthrax ed Exodus. Stiamo parlando del famoso “Headbanger’s Ball Tour”, che si sarebbe svolto tra aprile e maggio del 1989. Hansen aveva però bisogno di riposare. Il chitarrista arrivava da un periodo stressante. Le pressioni dell’etichetta e i contrasti con i suoi compagni di gruppo lo avevano messo a dura prova: aveva bisogno di una pausa. Gli altri Helloween, invece, non volevano fermarsi. Sentivano che il grande salto era lì, a portata di mano. Si arrivò al punto di non ritorno: Hansen decise di abbandonare la nave e andare alla ricerca di una dimensione più sua, più confortevole. Il chitarrista, poco dopo, diede vita ai Gamma Ray. Gli Helloween, invece, decisero di continuare a percorrere la strada che ritenevano giusta. Colmarono il vuoto lasciato da Hansen con Roland Grapow, talentuoso chitarrista di Amburgo in forza ai Rampage. E fu con questa line-up che gli Helloween partirono per il tour americano. Quasi a voler sottolineare la fine di un’era, nel 1989 le Zucche pubblicarono il loro primo live album, intitolato “Live in the U.K.”. Il disco venne registrato nel Regno Unito, nel 1988, durante il “Pumpkin Fly Free Tour”. La formazione è la stessa dei due “Keeper of the Seven Keys” e rappresenta alla perfezione cosa fossero gli Helloween all’epoca, sia per prestazione che per resa sul palco.

La copertina di “Live in the U.K.”

Come dicevamo, il percorso verso il successo era ormai tracciato. Gli Helloween, infatti, ricevettero un’offerta dalla EMI e si accasarono presso la major inglese. La scelta, però, non venne apprezzata dalla Noise Records che avviò un’azione legale contro la band. Questo rallentò la pubblicazione del nuovo album delle Zucche, che venne rilasciato nel 1991. Stiamo parlando di “Pink Bubbles Go Ape”, il primo lavoro degli Helloween senza il fondatore Kai Hansen. “Pink Bubbles Go Ape” vede Kiske prendere il sopravvento nelle gerarchie della band, dal punto di vista compositivo, perlomeno. Oltre al divertente intro, infatti, il cantante mette a segno ben tre canzoni a suo nome, a cui si aggiungono due in collaborazione con Grapow, una con Weikath e una con Grosskopf. A completare l’album ci pensano poi due composizioni griffate Grapow e una di Weikath, ‘Number One’, rispolverata dagli archivi del chitarrista. La canzone, infatti, venne originariamente composta nel 1981 ma rimase inedita fino alla pubblicazione di “Pink Bubbles Go Ape”. Il passaggio alla EMI porta dei cambiamenti in seno alla band, partendo dalla possibilità di investire una cifra più alta nelle registrazioni. Ecco quindi arrivare il produttore Chris Tsangarides e la scelta di registrare l’album in due studi, per poi effettuare il mixaggio ai Battery Studio, a Londra. E dal punto di vista musicale? Eh, “Pink Bubbles Go Ape” è l’album della discordia. Il quarto lavoro degli Helloween venne duramente criticato e ottenne dati di vendita modesti, soprattutto se paragonati al precedente “Keeper of the Seven Keys – Part II”. I fan non accettavano il totale distacco dalle coordinate delineate dai due “Keeper of the Seven Keys”.

La nuova line-up degli Helloween

Nel 1991 era quasi inevitabile che “Pink Bubbles Go Ape” non venisse apprezzato dai fan e dagli addetti ai lavori: tutti aspettavano un “Keeper of the Seven Keys – Part III”. Ma se ci approcciassimo a un disco di tal fattura nel 2025, senza aspettative e preconcetti? Eh… Il giudizio su “Pink Bubbles Go Ape” cambia repentinamente. L’album suona Power, ma non con lo stile a cui gli Helloween ci avevano abituato. È diverso. È di sicuro Heavy ma porta con sé tante, tantissime altre influenze, su tutti echi Rock e Pop. “Pink Bubbles Go Ape”, insomma, è un disco ambizioso, con melodie ricercate, arrangiamenti raffinati, in cui i cinque musicisti esibiscono grandi doti tecniche. Canzoni come la velocissima ‘Someone’s Crying’ e l’accattivante ‘The Chance’ sono il biglietto da visita di Grapow e rientrano di diritto tra i punti forti dell’album. Ma come non citare il trascinante singolo ‘Kids of the Century’, l’emozionante ballad ‘Your Turn’, fino ad arrivare a ‘Mankind’, uno dei pezzi più belli mai realizzati dagli Helloween. Il disco sembra pensato per dare massimo risalto alla voce di Kiske, ma le composizioni sono molto di più. La sezione ritmica regala un groove roccioso – non a caso il basso di Grosskopf è in primissimo piano – e le chitarre realizzano un gran lavoro, sia in fase ritmica che solistica. Proprio in “Pink Bubbles Go Ape”, poi, iniziano a prendere forma quegli assoli che caratterizzano tutti gli anni Novanta degli Helloween – basta ascoltare ‘Back on the Streets’ o ‘Heavy Metal Hamsters’ per trovarne conferma. La produzione risulta estremamente pulita, rendendo le chitarre “leggerine”. Una scelta che potrebbe apparire rischiosa, ma che dà i suoi frutti nel risultato finale dell’album. “Pink Bubbles Go Ape” è un disco che deve essere vissuto con la mente libera da ogni preconcetto. Solo allora potrà essere apprezzato per quello che è: un lavoro diverso da quanto fatto dagli Helloween fino a quel momento, ma non per questo meno bello. Ecco, se proprio volessimo muovere una critica al platter, dovremmo puntare il dito sull’artwork. Ma gli Helloween, all’epoca, erano dei pazzi scatenati. E il video di ‘Kids of the Century’ ne è un chiaro esempio. L’artwork, insomma, ricalca la sana follia della band. Da sottolineare, poi, come nell’edizione in musicassetta e in alcune versioni LP sia presente una dedica degli Helloween al loro ex compagno, Kai Hansen. La frase riporta queste parole: “Hello(ween) to Kai Hansen and Gamma Ray. If you wanta softa toilet paper you should have gone to Hotel Gay Boy. Good luck with your new start”. Gli animi erano ancora caldi, insomma, e i due litiganti non se le mandavano certo a dire.

La copertina di “Pink Bubbles Go Ape”

Gli Helloween avevano ormai deciso di provare a sondare territori musicali nuovi, inutile negarlo. Un percorso dettato forse dalla nuova etichetta o, molto più semplicemente, dal carisma di Kiske. Il cantante sentiva sempre più stretta l’etichetta di “metal band” che aveva fino a quel momento caratterizzato gli Helloween. Ambiva a portare maggiori influenze in seno al gruppo, a potersi esprimere in un contesto artistico più ampio e poliedrico. Un pensiero assecondato da tutti gli altri componenti, che si tuffarono a capofitto in questo rinnovato sentiero musicale. Ecco, non proprio tutti furono d’accordo con l’evoluzione intrapresa: Ingo Schwichtenberg desiderava poter viaggiare con la doppia cassa a velocità sostenuta. Il batterista, insomma, era legato alle sonorità dei primi dischi. La maggioranza aveva però deciso in quale direzione andare e il risultato fu “Chameleon”, pubblicato nel 1993, via EMI.

“Chameleon” si presenta con una copertina tipicamente anni Novanta. Una copertina caratteristica dei gruppi extra Metal, però. Un chiaro segnale dello stacco con il passato che gli Helloween avevano deciso di intraprendere. Musicalmente “Chameleon” è proprio questo: un prodotto distante anni luce dalle sonorità con cui le Zucche si erano fatte amare dall’universo metallico. Un disco che venne attaccato da fan e addetti ai lavori. Ma il quinto album degli Helloween è proprio così negativo? Dipende… Dipende da cosa si cerchi, da come lo si approcci. “Chameleon” è un album camaleontico, privo di etichette, in cui gli Helloween decidono di spezzare le catene che, fino a quel momento, ne avevano limitato l’espressione artistica. È un lavoro che condensa in un’unica opera canzoni estremamente varie, caratterizzate dalle influenze più disparate. Si passa dall’Hard Rock di ‘First Time’ alle atmosfere Swing di ‘Crazy Cat’. Incontriamo l’incedere Rock della splendida ‘Step Out of Hell’ e canzoni dal marcato approccio Pop come ‘When the Sinner’ e ‘I Don’t Wanna Cry No More’. Viriamo sulle malinconiche ballate ‘Windmill’ e ‘Longing’, fino ad arrivare alla pomposa ‘Giants’, scritta da Weikath, forse il pezzo più bello mai composto dagli Helloween. Gli arrangiamenti sono curatissimi e articolati, resi accessibili a tutti grazie alle accattivanti melodie che contraddistinguono il disco. Anche in questo capitolo emerge chiaramente l’intento di valorizzare la voce di Kiske, che offre una prova straordinaria per intensità e qualità. Ma, come sempre, è tutta la band a girare a mille, esibendo grandi proprietà tecniche e compositive, evidenziando una notevole poliedricità. In cabina di regia, dopo l’esperienza con Chris Tsangarides, torna Tommy Hansen, produttore fortemente voluto da Weikath. Il suono diventa più potente rispetto al precedente lavoro, pur mantenendo le chitarre “leggere” e garantendo al platter pulizia ed eleganza. “Chameleon”, purtroppo, non venne capito e si rivelò un totale fallimento. Gli Helloween furono forse troppo visionari, troppo sicuri di piazzare il colpo del grande salto. Vennero invece affossati dai metalhead e non riuscirono a fare breccia nella massa. “Chameleon” è un album tanto odiato al momento della sua diffusione, quanto rivalutato ai giorni nostri, anche dal punto di vista commerciale.

La situazione divenne presto preoccupante: i dissidi interni erano esplosi definitivamente e la credibilità della band era ai minimi storici. Weikath decise di riprendere la situazione in pugno, seguito dal fedele Grosskopf. Via Kiske, quindi, il “responsabile” della virata artistica. Via anche Schwichtenberg. Il batterista, purtroppo, si trovava ad affrontare un momento molto complicato della sua vita. Una malattia sottovalutata stava iniziando a insinuarsi nel suo spirito e le dipendenze di cui era vittima non lo aiutavano di certo. Ingo era malato, molto più di quanto potesse sembrare. La sua instabilità era tale che gli Helloween non erano più sicuri di poter svolgere un intero show; avevano pure il timore che un concerto potesse saltare a poche ore dall’inizio. Non a caso, per ultimare il tour di “Chameleon”, gli Helloween ingaggiarono Ritchie Abdel-Nabi. A malincuore Ingo venne quindi allontanato, una decisione che avrebbe avuto conseguenze drammatiche sul futuro del giovane musicista.

Nel 1994 gli Helloween si presentarono con una formazione rivoluzionata: Michael Weikath e Markus Grosskopf erano gli unici superstiti della line-up originale. A loro si affiancavano Roland Grapow, entrato nella band nel 1989, e due volti nuovi: Andi Deris al microfono e Uli Kusch alla batteria. Il cantante arrivava dagli hard rocker Pink Cream 69 e aveva fatto un gran parlare di sé. Voce completamente diversa da Kiske, ma non per questo meno bravo ed espressivo. Il batterista si era fatto invece conoscere con i thrasher Holy Moses, per poi entrare nei Gamma Ray – la nuova band di Hansen – e registrare l’EP “Heaven Can Wait” e l’album “Sigh No More”. Fu con questa compagine che gli Helloween, in quello stesso anno, pubblicarono “Master of the Rings”, il disco del ritorno alle sonorità Metal.

Gli Helloween nel 1994

“Master of the Rings” sancisce la definitiva rinascita degli Helloween, e ci consegna una band pronta a rimpossessarsi del proprio destino. Le Zucche si accasano presso la Castle Communications e, con il fido Tommy Hansen in veste di produttore, pubblicano un disco destinato a diventare un classico della musica dura. “Master of the Rings” rappresenta il ritorno degli Helloween al Power Metal, ma con una concezione diversa rispetto al passato. Dopo averne definito i canoni, dopo aver generato un movimento mondiale, con gruppi pronti a emularne le gesta, gli Helloween prendono le distanze da questo fenomeno e decidono di puntare sulla personalità, sull’identità. La scelta di Deris al microfono va proprio in questa direzione. Il cantante sfoggia una voce calda ed espressiva, di chiara impostazione Hard Rock, distante anni luce dalle classiche voci Power, pulite e tenorili. Questo permette agli Helloween di spaziare maggiormente nelle proprie composizioni. L’album contiene alcuni pezzi immortali, come le aggressive e dirette ‘Sole Survivor’ e ‘Where the Rain Grows’, senza scordare la spiritosissima ‘Perfect Gentleman’, forse il pezzo più celebre del disco. Incontriamo le melodiche ‘Why’ e ‘Secret Alibi’, in cui Deris regala una prestazione monumentale. Spettacolari la ballad ‘In the Middle of a Heartbeat’ – tuttora presente nelle setlist live della band – e la tritaossa ‘Still We Go’. Il brano conclusivo dell’album è un autentico urlo di rivalsa e riscatto, con un testo esplicito, in cui il bridge “Now we can see a horizon, We’re gonna be here to stay, If you cannot see our sign, You must be blind” è una dichiarazione di intenti, a tutti gli effetti. Ed è proprio questo spirito di rivalsa la caratteristica principale di “Master of the Rings”. Un sentimento presente in molte canzoni del disco, così come nel booklet dell’album. Sì, perché gli Helloween lo mettono nero su bianco (o meglio, bianco su rosso, n.d.a.) dedicando un’intera pagina a tutto ciò che hanno provato in quel turbolento periodo. Il desiderio di rinascita, di rivincita è palese.

La copertina di “Master of the Rings”

“Master of the Rings” è una perfetta combinazione tra Power Metal e Hard Rock, in cui la melodia riveste un ruolo importantissimo. Le chitarre tornano protagoniste e i classici assoli della coppia Weikath-Grapow, di cui avevamo accennato in “Pink Bubbles Go Ape”, diventano il trademark di questi “nuovi” Helloween. Ma non c’è solo la solistica a risultare immediatamente riconoscibile: anche la ritmica si rivela personale. Le due asce sono inoltre ben supportate da un monumentale Grosskopf e da un mastodontico Kusch. Il batterista, conscio di un’eredità scomoda, si presenta con una personalità sopra le righe. L’eco di Cozy Powell è riconoscibile ma Kusch interpreta alla perfezione il suo ruolo, regalando una prova convincente e degna di nota. Il musicista tedesco diventerà ben presto un riferimento per il genere e uno dei batteristi più quotati dell’epoca.

E lo spirito happy? “Master of the Rings” ne è pregno. Oltre alla già citata ‘Perfect Gentleman’, basta ascoltare la folle ‘The Game Is On’, o la divertente ‘Take Me Home’ per rendersene conto. Senza scordare gli spassosissimi video che hanno accompagnato i singoli dell’album. Da segnalare come Deris si riveli subito più di un semplice cantante: molti dei pezzi di “Master of the Rings” portano la sua firma. Quattro sono infatti le canzoni scritte assieme a Weikath, mentre ‘Why?’ è tutta opera sua. La personalità e la visione artistica di Deris diventeranno sempre più importanti nel futuro delle Zucche. Come da tradizione, poi, se gli Helloween hanno nelle scarpe qualche sassolino da eliminare, lo fanno attraverso la propria musica, i propri dischi. Ecco quindi ‘Mr. Ego (Take Me Down)’ – a opera di Grapow – che la band dedica a Kiske. Il testo è molto esplicito e rende bene l’idea di come fossero tesi i rapporti tra le Zucche e l’ex cantante, in quel periodo.

“Master of the Rings” si rivelò un autentico successo. L’album permise agli Helloween di ottenere interessanti risultati di vendita, tanto da raggiungere il disco d’oro in Giappone. In Italia, intanto, la stampa specializzata sembrava coalizzarsi in un’azione di critica velata nei confronti delle nuove Zucche. Un fenomeno che avrebbe accompagnato la compagine tedesca nel prosieguo degli anni Novanta e all’inizio del nuovo millennio. Era come se gli addetti ai lavori avessero deciso di attaccare gli Helloween dell’era Deris, come venne ben presto definito il nuovo corso della band. La stampa italiana appariva più “affezionata” al percorso di Hansen e Kiske. Alla fine, in quel periodo, tra gli appassionati si erano create varie fazioni, e gli “esperti” del Bel Paese avevano fatto la loro scelta. Certo è che siamo ancora qui a parlare degli Helloween, possiamo ben comprendere l’effetto avuto da quell’azione di “disturbo”.

Subito dopo la pubblicazione di “Master of the Rings”, le Zucche partirono in tour. Nel bel mezzo dell’attività live, Deris contrasse un virus alle corde vocali e dovette affrontare un periodo di riposo forzato. Alcune date furono annullate, o posticipate. Il tour venne comunque completato. Gli Helloween stavano vivendo un periodo di grandi soddisfazioni quando, all’improvviso, una notizia che mai nessuno avrebbe voluto ricevere, irruppe come un fulmine a ciel sereno. L’8 marzo 1995 Ingo Schwichtenberg pose fine alla sua vita. Il batterista stava attraversando un periodo difficilissimo: la malattia, le dipendenze di cui era vittima, la scomparsa del padre. Tutto divenne pesante, troppo pesante. Ingo decise di dire basta, compiendo un gesto estremo. Mentre gli ex compagni erano impegnati a farsi la guerra l’un l’altro, Ingo venne risucchiato in un buco nero, da cui non riuscì più a fare ritorno. Il mondo della musica dura perdeva in questo modo uno dei musicisti più rivoluzionari della storia (qui il nostro racconto della visita alla tomba di Ingo, n.d.a.).

To be continued…

Marco Donè