Recensione: A View From The Top Of The World

Non mancano persone (inclusi ex-fan dei Dream Theater) che sostengono sia tempo perso dedicare attenzione alla discografia dei newyorchesi post-2002, arrivando tutt’al più al mezzo passo falso Train of Thought. Se è innegabile che da un ventennio a questa parte il gruppo di John Petrucci abbia vissuto un lungo periodo d’involuzione (che forse ancora non ha superato, né supererà mai?) pare eccessivo un simile giudizio tranciante. Alcuni momenti tratti da “Octavarium”, “The Dark Eternal Night”, “The Count of Tuscany”, ma anche da “Breaking all illusions” e “Illumination Theory”, regalano emozioni sincere e farebbero la gioia di molte band. Spezzata una lancia a favore degli ultimi Dream Theater, che farsene quindi del loro nuovo full-length, l’undicesimo con Jordan Rudess e il quinto con Mike Mangini in formazione? Semplicemente concedergli più di un ascolto e senza pregiudizi, per vedere cosa succede, se scatta una sintonia con qualche brano, riff o idea ben congeniata.

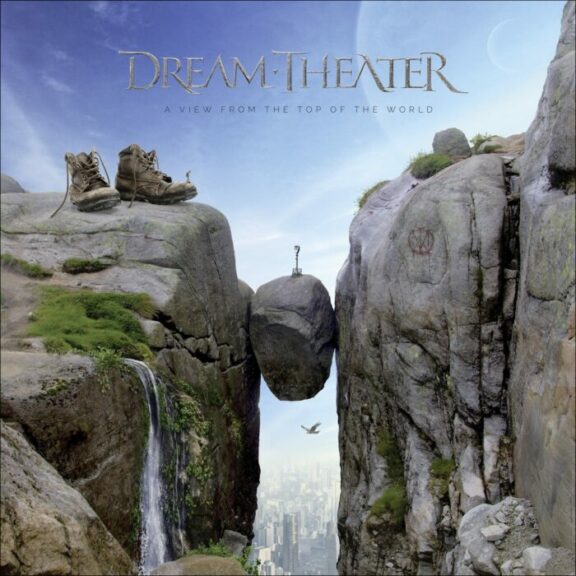

A View From The Top Of The World si presenta come un prodotto coeso e rifinito, con una tracklist asciutta (solo 7 brani) e un artwork finalmente all’altezza del moniker DT. Il precedente Distance over time nasceva come reazione compatta al chilometrico The Astonishing, questa volta ritroviamo brani più lunghi e un’immancabile suite nel ruolo di maestoso epilogo. Nessuna ballad, invece, il disco vive di sonorità potenti e a tratti oscure, con poche concessioni ai ritmi compassati. Non mancano alcuni momenti prog. rock ben cesellati, con richiami ai soliti Rush (e altri maestri) e anche le autocitazioni sono di casa, ma non è niente di nuovo quando parliamo del teatro del sogno, ormai ci abbiamo fatto il callo. John Petrucci fa da colonna portante con le sue ritmiche e i suoi assoli stellari, ma anche Mangini dà prova di sé in veste di degno deuteragonista: il suo drumwork è una gioia per l’udito, per pulizia, estro e precisione, Mike è un valore aggiunto indiscusso. Venendo al tasto dolente, l’apporto di LaBrie è limitato allo stretto essenziale – il cantante canadese ha capito di prediligere tonalità a lui più accessibili – e i testi sono di nuovo ridotti all’osso: chi ama liriche più complesse e articolate avrà di che ridire. Myung, infine, gode di maggiore visibilità una volta tanto, Rudess non stupisce ma almeno riesce a non strafare.

Ripercorriamo velocemente, allora, le ultime vicende della band per contestualizzare la nascita del nuovo studio album. Dopo il tour 2019/2020, che ha visto il gruppo americano suonare anche in Italia poco prima del lockdown, la scelta obbligata dei nostri è stata quella di tornare a registrare in studio. Fortuna ha voluto che proprio a ridosso dello scoppio pandemico venisse completato il Dream Theater HQ, una sorta di studio di registrazione, ma anche sala prove e centro creativo fortemente voluto da John Petrucci, il quale è riuscito a registrare in questo buen retiro il suo magnifico secondo album solista e il terzo capitolo Liquid Tension Experiment (mandando in brodo di giuggiole i fan che vorrebbero un ritorno di Portnoy nella band madre). Senza limiti di tempo e concedendosi un giusto periodo creativo, nella primavera del 2021 è iniziato il processo di scrittura del nuovo album targato DT, con LaBrie “convocato” dal Canada e sottoposto a quarantena di routine. Il disco nato dagli sforzi della band viene definito una “vital sonic experience” da Rudess, in vena di iperboli, ma è indubbio che abbiamo di fronte un album ben registrato e composto con quel tanto di mestiere che non guasta. I testi scavano nella psicologia e trattano temi d’evasione, ma è anche un album con un sound che punta su uno sfoggio calcolato di potenza e virtuosismo, e sulla ricerca di cosiddetti hooks. È risaputo, del resto, che Petrucci abbia un’attenzione maniacale per i suoni della sua Ernie Ball, che voglia una resa corposa, tasty e ficcante. Questa volta ricorre anche a una 8-corde e vedremo con che risultati.

Le danze si aprono con il singolo rilasciato alle idi di agosto, “The Alien”, brano potente e diretto, con un ottimo affiatamento Petrucci-Mangini. Tutto nasce da uno spunto contenuto in un’intervista a Elon Musk (suggerita dal figlio di LaBrie a suo padre) e l’opener riprende idealmente i temi sci-fi di “Pale Blue Dot” (uno dei brani migliori di Distance over time). Interessante leggere le dichiarazioni della band riguardo i testi del pezzo: i veri alieni nelle intenzioni della band sono gli stessi esseri umani che aspirano a viaggiare nell’universo per ricreare mondi nuovi simili alla Terra. Una visione a dir poco apocalittica! Come avvio non c’è che dire, i newyorchesi sono in gran forma e lo dimostrano anche con l’attacco impetuoso di “Answering the call”, emblematico dell’intero disco: Petrucci, grazie a modulazioni sapientemente dosate su diverse ottave, cavalca la vecchia cara onda metal e per un attimo sembrano lontane le sue dichiarazioni circa il ritorno della band a sonorità puramente progressive rock. L’headbanging è assicurato, gli unisoni con Rudess sono da manuale, tutto gira a dovere: riascolterete il brano più volte e senza annoiarvi. “Invisible monster” è il brano spezza-ritmo collocato ad hoc dopo un avvio fin troppo sostenuto. Paragonare questo mid-tempo alla gloriosa “Pull Me Under” sarebbe fuori luogo, ma l’intento dei DT era proprio quello di dare respiro all’ascoltatore con un pezzo più accessibile e catchy. Il risultato è più che sufficiente, ma non siamo ai grandi livelli del passato. Ancora una volta meglio allora soffermarsi sui testi, che in questo caso trattano dei problemi legati all’ansia, piaga sociale ormai molto diffusa tra adolescenti e giovani, ma non solo. Sarebbe bello ascoltare in sede live questo brano seguito da “Panic Attack”, la killer song tratta da Octavarium con il caratteristico giro di basso iniziale. Il tema della follia, del resto, torna spesso all’interno della loro discografia, a partire dal trittico “A Mind Beside Itself” per arrivare alla toccante “Goodnight kiss” e al mostro invisibile.

I tre pezzi prima della suite finale coprono quasi mezzora di minutaggio. “Sleeping Giant” è un brano non completamente riuscito ma presenta buone idee (inclusi alcuni rimandi agli Annihilator?). La band descrive in musica la non sempre facile convivenza con la bestia che abita ognuno di noi, in altre parole il nostro inconscio ferino che non può essere estromesso ma solo tenuto a bada. Nelle prime strofe Rudess ricorre a un sintetizzatore preso in prestito dagli IQ, nel refrain LaBrie non brilla particolarmente, ma ritroviamo i delay tipici di Petrucci e nel complesso il brano prosegue con una certa attrattiva, complici le linee di basso di Myung, sempre gustose e mai invasive. C’è spazio anche per qualche arrangiamento vagamente orchestrale (Rudess si è divertito a usare qualche app come rivelato nella nostra intervista), una sezione vicina alle tinte gotiche di “A nightmare to remember”, ma non mancano pure diverse “schiarite” accattivanti. Una delle belle sorprese del platter è la successiva “Transcending Time”, sei minuti di puro sollazzo rock, con richiami a Rush e ai migliori Eighties. Siamo a un livello che ricorda “The Best of Times” e “The looking Glass”: Jordan Rudess ai synth regala emozioni, quando vuole la sua classe torna a brillare indiscussa. A stupire è l’idea melodica che sorregge il brano, ma anche le armonie nel ritornello sono un toccasana rigenerante. Niente di eccezionale, sia chiaro, ma è un piacere ascoltare come i nostri riescano ancora a suonare in modo spensierato. In un mondo ideale potrebbe essere una hit radiofonica da trasmettere in ogni dove. Prima dell’epilogo è la volta di “Awaken The Master” (con testi s firma John Myung) e finalmente, come anticipato, Petrucci imbraccia una chitarra 8-corde. Encomiabile il suo tentativo di sperimentare nuove sonorità, più moderne e al passo coi tempi: il chitarrista s’inventa una ritmica granitica e il pezzo incede potente, ma poi non assistiamo a nessun vero assalto sonoro, non stiamo parlando dei Meshuggah, ci mancherebbe. Il ritornello è “sporco” al punto giusto per non mettere in difficoltà Labrie e nella parte strumentale l’uso di un wah-wah tiratissimo è qualcosa di oscuro e inquietante, tuttavia non si va oltre.

La suite finale è il degno coronamento del full-length. I testi trattano dell’attrazione verso gli sport estremi (un po’ come in “Dangerous” dei Within Temptation, si parva licet componere magnis). In realtà la tematica, che si rifà al concetto di sfida alla morte, è antica come il mondo e basterebbe citare il Cristoforo Colombo descritto da Leopardi, senza scomodare il mito di Ulisse, per capire quanto ancora oggi sia attuale come riflessione. Petrucci è rimasto incuriosito dal paradosso umano che abbraccia in un tutt’uno istinto di autoconservazione e desiderio di sconfinamento e da questa idea ha ricavato un pezzo sontuoso diviso in più sezioni. La cadenza insistita all’avvio è cinematica e richiama i Symphony X più epici: potrebbe figurare nella colonna sonora del classico del cinema, Point Break… Myung è valorizzato al meglio, mentre il climax nella parte centrale ricorda i fuochi d’artificio di “Octavarium”. Nella sezione lenta vengono in mente certi Pink Floyd, l’assolo di Petrucci che segue è molto ispirato, forse il migliore del disco, riascoltatelo più volte per apprezzarlo fino in fondo. In definitiva parliamo di un’altra suite da applausi. Tutte questi grandi pezzi targati DT del resto contengono parti da ricordare. Al primo posto troviamo “A Change of seasons”, ma anche “Trial of tears” e “Six Degrees Of Inner Turbulence” hanno il loro perché; in tempi più recenti “In the Name of God” e “In Presence of Enemies” non vanno sottovalutate. La nuova composizione non sfigura in questo novero e chiude il disco nel modo migliore possibile.

Veniamo allora alle conclusioni. A view from the top of the world è un buon disco, inutile girarci intorno, forse il migliore dal lontano 2009. Petrucci si conferma maestro sia alle ritmiche sia negli assoli; gl’incipit dei brani sono ficcanti e facilmente memorabili dopo alcuni ascolti. Parliamo, altresì, di un platter meno effimero del self-titled del 2013 e per certi versi anche più riuscito di A dramatic Turn of Events. È consigliato a tutti i fan completisti e a chi apprezza gli ultimi DT; per chi invece si aspetta da loro un fantomatico e irreale disco della svolta possiamo solo dire che si tratta di musica come sempre ben suonata, ma che ricalca quanto già proposto nelle ultime due decadi. A voi decidere se lasciarvi tentare dalla caccia al tesoro, alcuni momenti del disco restano godibili, specie “Answering the call”, “Transcending Time” e la suite eponima. E poi, chissà, il disco della consacrazione finale potrebbe arrivare prima o poi, anche gli Yes ultimamente hanno stupito con il loro The Quest, mai dire mai quando si parla di band con un passato importante.

Ps per chi volesse fare sua la special edition con incluso blu-ray, oltre ai brani in 5.1 Surround Mix, segnaliamo l’aggiunta del documentario Digging For A Spark – A View From Inside DTHQ che continua la tradizione dei newyorchesi di filmare quanto avviene in studio durante le sessioni di registrazione.

![Distant Memories – Live in London [DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2020/12/dt-distant-memories-576x576.jpg)

![Breaking The Fourth Wall [CD + DVD]](/data/thumbs/3/7/1/9aef1858019f8730aa47477f453c065d9.jpg)

![Live At Luna Park [CD + DVD]](https://www.truemetal.it/wp-content/uploads/2014/09/81BpchE6lGL._AC_SY355_.jpg)