Il Metal e la storia del costume

L’Heavy Metal trascende la mera definizione di genere musicale per affermarsi come una cultura globale caratterizzata da un’estetica visiva inconfondibile. L’abbigliamento del metallaro funge da dichiarazione identitaria e da armatura simbolica che, pur evolvendo nel tempo, conserva intatta la sua fedeltà alle radici ribelli. Questo articolo è un’analisi che bilancia serietà e leggerezza, esaminando come un movimento musicale di nicchia non solo sia esploso a livello sonoro, ma si sia soprattutto evoluto in una significativa storia del costume e dell’identità culturale.

Il Metal ha trasceso la sua origine musicale per diventare un fenomeno sociologico di persistenza strutturale, la cui influenza estetica è oggi pienamente riconosciuta nel fashion system. Il genere ha sviluppato un codice visivo complesso, basato sull’identità comunitaria e sul rifiuto delle mode imposte. Questo articolo esplora come tale estetica, dal corpse paint del Black Metal all’eccesso del Glam Metal, sia stata sistematicamente decontestualizzata e riadattata dall’alta moda, analizzando la conseguente negoziazione tra l’autenticità dell’esperienza underground e l’inevitabile commercializzazione globale. Pochi decenni fa infatti, le borchie, la pelle sgraziata e i loghi illegibili dei Black Metal erano il baluardo di una sottocultura orgogliosamente anti-moda. Oggi, la maglietta di una band che inneggia alla distruzione si vende a tre cifre in una boutique parigina. L’Heavy Metal non è mai stato pensato per la passerella, eppure è diventato una delle risorse estetiche più saccheggiate da Balenciaga a Vetements. Ma cosa succede all’autenticità quando il merchandising di una band estrema finisce per dettare le tendenze globali?

Heavy Metal Tradizionale e Thrash Metal

L’estetica del Metal Tradizionale e del Thrash è la più duratura e si concentra sull’idea del guerriero (warrior look). Il simbolo per eccellenza dell’identità e della discografia personale è la Battle Jacket (cut-off), un giubbotto di jeans o di pelle senza maniche, interamente coperto da toppe (patch) di band e simboli, meticolosamente cucite e personalizzate. Questo look è rafforzato dall’uso massiccio di borchie piramidali o a cono e catene su cinture, bracciali e collari, accessori che creano un’immagine aggressiva e di armatura. L’uniforme si completa con magliette nere delle band, jeans scuri attillati (skinny o peg-legged) e stivali da motociclista o scarponi da combattimento. Band come Iron Maiden, Metallica e, in particolare, i Judas Priest che hanno istituzionalizzato l’estetica fetish del cuoio sono i campioni di questo stile.

Glam Metal (Hair Metal)

Soprattutto in America, il Glam Metal sposta il focus dall’aggressività alla teatralità androgina e all’eccesso. Questo sottogenere abbandona l’uniforme nera in favore di un eccesso di colore e tessuti, spandex, velluto, materiali fluo, pizzo e stampe animalier. L’immagine è dominata dai capelli elettrici, cotonati all’estremo con abbondante lacca e spesso con permanenti o colori vivaci, e dall’uso di fasce per la fronte. Anche il trucco è pesante, che accentua l’aspetto androgino. Mötley Crüe e Poison sono gli esempi più noti di questa fase.

L’Estremismo e l’Alternativa (Anni ’90)

Il decennio successivo vede la nascita di sottogeneri estremi che codificano un look oscuro e anti-commerciale. Il Black Metal adotta una teatralità macabra e anti-cristiana, incentrata sulla creazione di un’atmosfera fredda e malvagia. Il tratto distintivo più iconico è il Corpse Paint, l’iconico trucco bianco e nero stilizzato per assomigliare a un cadavere o un demone, abbinato ad abiti completamente neri, catene lunghe, crocifissi rovesciati, borchie estremamente lunghe e talvolta mantelli o elementi che richiamano la mitologia norrena. Al contrario, il Death Metal è meno teatrale, concentrandosi sul realismo macabro e sulla durezza: l’abbigliamento è pratico, quasi anti-moda, jeans larghi o cargo, felpe con cappuccio, con l’elemento focale che è la T-shirt con artwork intricati, spesso violenti e cruenti (gore). Contemporaneamente, il Nu Metal mescola l’heavy metal con il funk e l’hip-hop, riflettendosi in un look più urbano e rilassato: pantaloni larghi (oversize) o cargo, felpe con cappuccio, cappelli da baseball e scarpe da skate/ginnastica. Molte band, come i Slipknot (maschere e uniformi numerate) e i Korn (tute adidas), adottano inoltre un’uniforme o indossano maschere per accentuare l’enfasi teatrale.

Il Revival e la Fusione (Dal 2000 ad Oggi)

Il XXI secolo è caratterizzato dalla coesistenza di tutti gli stili e da una tendenza a mescolare l’estetica metal con la moda mainstream. Si assiste a un forte ritorno del Thrash e del Tradizionale più puro, in reazione alla moda del Nu Metal, con molti che tornano al Battle Jacket e ai jeans attillati. Tuttavia, sottogeneri più recenti come il Metalcore fondono l’estetica con quella Emo/Scene, adottando capelli asimmetrici, piercing estremi, magliette scollate e un look più androgino/emotivo, spesso integrando colori vivaci nel nero dominante. Parallelamente, l’iconografia metal, loghi gotici, borchie e toppe, è stata ripresa e destrutturata dall’alta moda, portando elementi del genere sulle passerelle di stilisti di lusso.

Oltre ai filoni classici, l’estetica si frammenta in mondi visivi specifici

La continua ramificazione del metal ha dato origine a manifesti visivi distinti per ogni sottogenere, a partire dal Gothic Metal degli anni ’90 e 2000. Quest’ultimo, una fusione di Doom/Death con atmosfere melodiche e voci liriche, si è espresso attraverso un look romantico e decadente: tessuti come velluto, pizzo e pelle lucida o verniciata, abiti lunghi, corsetti e cappotti eleganti (prevalentemente neri o rosso scuro), completati da un trucco pesante che enfatizzava la pallidezza. Esempi noti sono i Type O Negative, con la loro estetica vampiresca e militare-glam.

Il Doom Metal, dalla sua nascita a oggi, si mantiene fedele a un’ideologia sonora lenta e nichilista, e il suo look è deliberatamente anti-moda o folk: un ritorno alle radici anni ’70 con abiti semplici, flanella, jeans e un aspetto da “eremita” o “stregone”, spesso con barba incolta e capelli lunghi, ponendo l’enfasi sull’artwork mistico e oscuro delle magliette, come nel caso di Candlemass ed Electric Wizard.

Contrariamente, il Power Metal (dalla metà degli anni ’80) adotta una teatralità fantastica ed epica: abbandona il nero totale in favore di colori metallici (argento, oro), fasce per la testa, mantelli o tuniche. L’estetica è quella del “guerriero/vichingo” con ampie cinture e polsini borchiati o in pelle, risultando più eroica che minacciosa, come incarnato dai Manowar o dai Blind Guardian.

L’ Industrial Metal (anni ’90), che unisce il metal a suoni elettronici e distopici, si manifesta con un fascino militare e utilitaristico: abiti ispirati a uniformi, cuoio, tessuti ruvidi, stivali pesanti e un look post-apocalittico. Predomina il nero e il grigio, integrato da elementi di meccanica o bondage (cerniere, lacci), come nelle elaborate uniformi di scena dei Rammstein.

I sottogeneri contemporanei come il Deathcore e il Modern Metalcore (dal 2000) fondono l’estetica estrema con la moda Emo/Scene: jeans skinny neri, T-shirt attillate e capelli acconciati in modo asimmetrico e colorato, con una forte enfasi su tatuaggi e dilatazioni estreme.

Altri stili includono il Folk Metal e Viking Metal, che richiamano l’abbigliamento storico o tribale attraverso pellicce, cuoio grezzo, corni e trucco da guerra a base di simboli runici, come per gli Amon Amarth. Il Progressive Metal, invece, è spesso il meno ossessionato dalla moda estrema, prediligendo un look più “civile” o smart-casual (jeans, camicie semplici), concentrando l’attenzione sul virtuosismo tecnico piuttosto che sul costume. Infine, lo Sludge Metal e lo Stoner Metal adottano un approccio deliberatamente anti-glamour e sporco: flanella, jeans sformati e un aspetto trasandato e barbuto che richiama il sud degli Stati Uniti.

L’evoluzione della moda metal dimostra che ogni innovazione musicale ha richiesto un corrispondente manifesto visivo: l’abbigliamento non è solo moda, ma un ponte inscindibile tra l’ideologia sonora di un sottogenere e la sua comunità di fan.

Dalla sottocultura iniziale all’alta moda: la rielaborazione dell’estetica Metal.

Abbiamo fatto tendenza, e non volevamo.

Nata come manifestazione dell’identità subculturale, l’estetica metal ha trovato una nuova dimensione attraverso la rielaborazione creativa da parte dell’alta moda tra i pro e i contro da parte della comunità metal. Gli aspetti positivi ha portato un riconoscimento al Metal da tutti che, spesso relegato a nicchia, ottiene un riconoscimento come forza culturale con un’estetica potente. L’alta moda ne convalida l’impatto visivo. Elementi iconici come le borchie, il cuoio e le grafiche delle t-shirt entrano nel linguaggio visivo più ampio, rendendoli familiari anche al di fuori della scena. Sebbene i brand di lusso siano costosi, l’ispirazione può aumentare indirettamente l’interesse per i capi originali underground (ad esempio, le Battle Jacket personalizzate o il merchandising ufficiale delle band). Gli aspetti negativi sono lo sfruttamento e la fashionizzazione, l’alta moda spesso “saccheggia” i simboli del Metal come le borchie, ad esempio, svuotandoli del loro significato di ribellione, autenticità. Ciò che per il fan è una normalità quotidiana, per la moda può essere un trend passeggero e superficiale. Mercificazione, il Metal si è sempre basato sull’anticonformismo e, quando un’iconografia ribelle viene venduta a prezzi esorbitanti, molti la vedono come una profonda ipocrisia e una perdita di autenticità. Ultimo elemento negtivo è sicuramente una confusione estetica nell’uso decontestualizzato di elementi metal che può creare confusione o diluire il significato specifico di un sottogenere, come ad esempio, vedere il Corpse Paint riprodotto come semplice trucco gotico. Insomma, elementi che solamente chi fa parte della grande famiglia Heavy Metal può comprendere e distinguere.

Per il mondo dell’alta moda, l’ispirazione metal è stata un bene in quanto ha fornito un ricco serbatoio di simboli visivi forti e aggressivi da rielaborare creativamente. Per la Cultura Metal, la reazione è mista: è apprezzata la validazione estetica, ma è forte la resistenza contro la commercializzazione e lo snaturamento dei propri codici d’onore. La vera estetica metal rimane, per la maggior parte dei fan, saldamente radicata nell’autenticità underground.

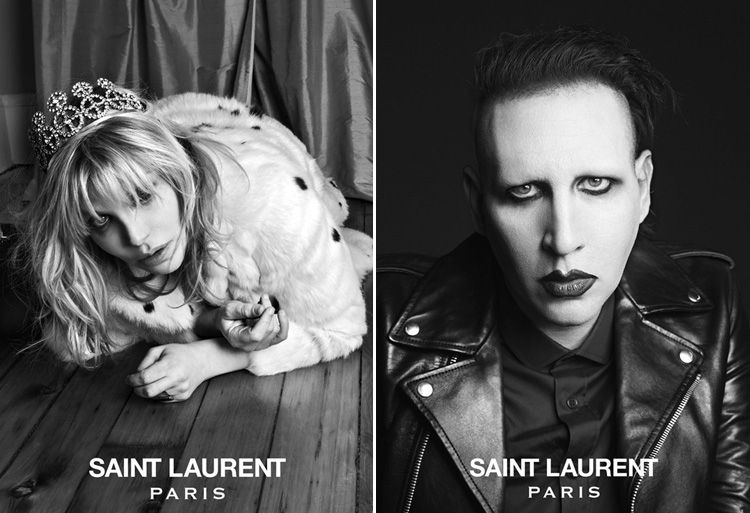

L’adozione degli elementi metal nell’alta moda è spesso legata a pochi nomi chiave che hanno esplorato e istituzionalizzato il look ribelle e dark ed i due stilisti più influenti in questa rielaborazione sono Hedi Slimane (Dior Homme, Saint Laurent, Celine), designer che ha più cementato il look “rock” nel lusso, spesso attingendo direttamente all’estetica dei generi più dark e magri (come l’Indie Sleaze e il Dark Rock, ma con una forte influenza Black Metal e Glam Sleaze). Per lei hanno posato Daft Punk, Marianne Faithfull, Josh Homme, Joni Mitchell, Courtney Love e Marylin Manson, proprio per un consolidare la sua idea di connubio tra musica e moda, per la collezione The Saint Laurent Music Project.

La sua cifra stilistica è il “magro e maledetto” (skinny and brooding). Ha reso popolari gli skinny jeans (jeans attillatissimi) per uomo e donna in passerella, una silhouette che proviene direttamente dal look dei fan del Thrash e del Death Metal degli anni ’80/’90, ma raffinata con tessuti di lusso. Ha utilizzato in modo massiccio il cuoio nero, le borchie (studs), le catene, le silhouette dei biker jacket e l’iconografia gotica e macabra, spesso lavorando con stampe che richiamavano le grafiche delle T-shirt metal. Slimane non ha solo preso in prestito l’estetica, ma ne ha catturato l’attitudine di ribellione giovanile e disillusione, trasformandola in un lusso desiderabile e sofisticato.

Demna Gvasalia (Vetements, Balenciaga) è la seconda stilista con un approccio che sfida le norme del lusso, utilizzando l’iconografia metal in modo più ironico e decontestualizzato. Demna ha trasformato l’abbigliamento underground e funzionale in capi di lusso oversize. Per il Metal, il riferimento principale è il Thrash e la sua estetica di T-shirt e merchandising. l caso più eclatante è stata la rielaborazione dei loghi. In Vetements, ha lanciato T-shirt e felpe con un font gotico o “metal” esagerato che citava direttamente il logo di band come Slayer o Motorhead, applicando il nome del brand (Vetements) a quella grafica. In Balenciaga, ha utilizzato spesso i loghi delle band per creare hoodie e bomber di lusso. Il suo intento era spesso quello di commentare il concetto di merceficiazione e il valore (o la mancanza di esso) nell’alta moda, prendendo un simbolo di autenticità underground e rendendolo un oggetto di status, sollevando inevitabilmente polemiche. Questi stilisti hanno agito come traduttori culturali, prendendo un codice visivo nato come “anti-moda” e anti-establishment per renderlo parte integrante del vocabolario estetico contemporaneo del lusso.

Addirittura Demna Gvasalia realizzò per Balenciaga una playlist su Music Apple non tanto con musica Metal ma che comprende tra tanti anche i Nine Inch Nails e i Sistrs Of Mercy. Questo per rimarcare quanto la cultura musicale ispira i direttori artistici di grandi griffe.

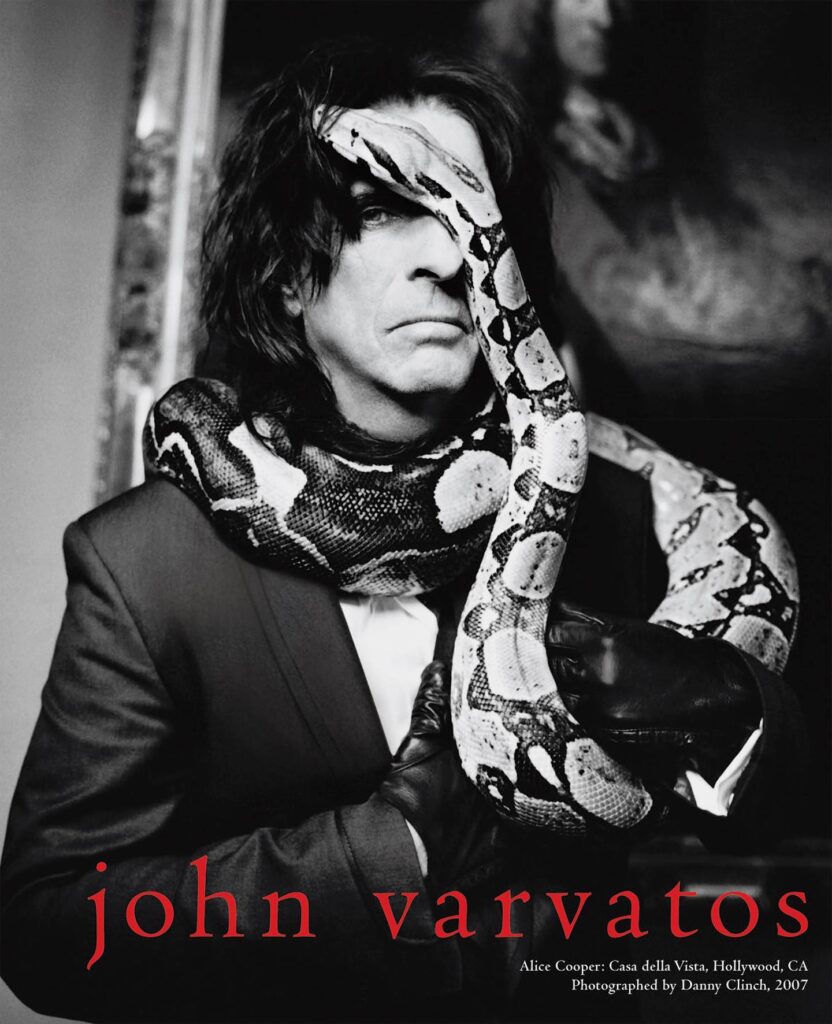

Ricordiamo Alice Cooper in un servizio fotografico con abiti di John Varvatos , nel maggio del 2007 per la campagna promozionale dell’EP “Breadcrumbs“. Varvatos è conosciuto nel fondere l’artigianato tradizionale e la sartoria elegante con tessuti innovativi e un’estetica rock ‘n roll.

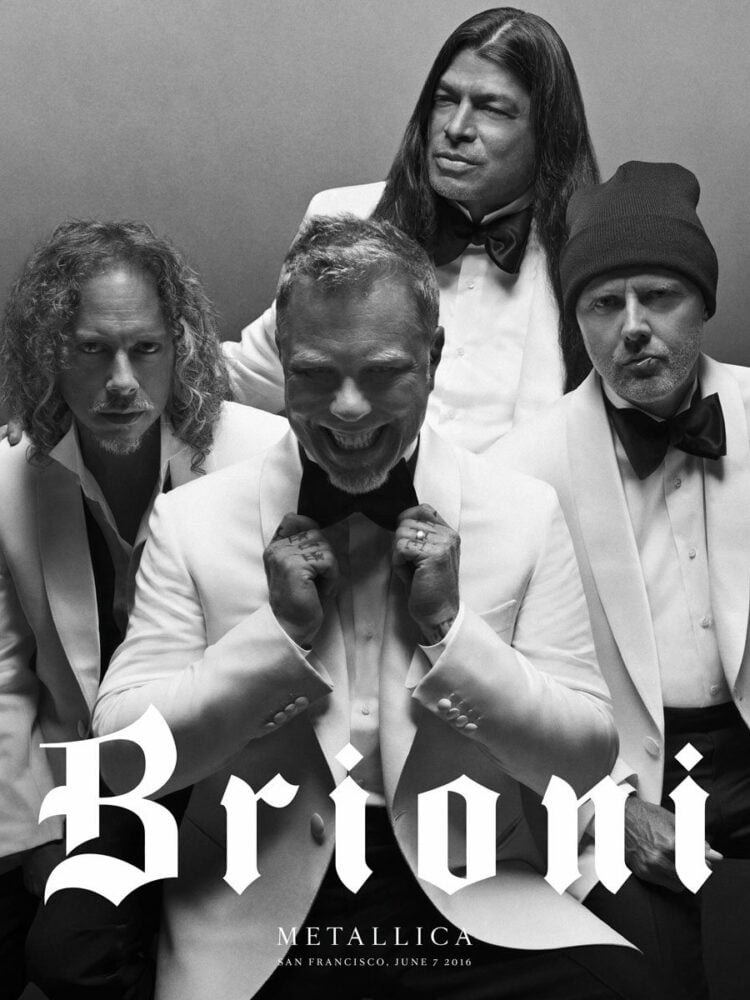

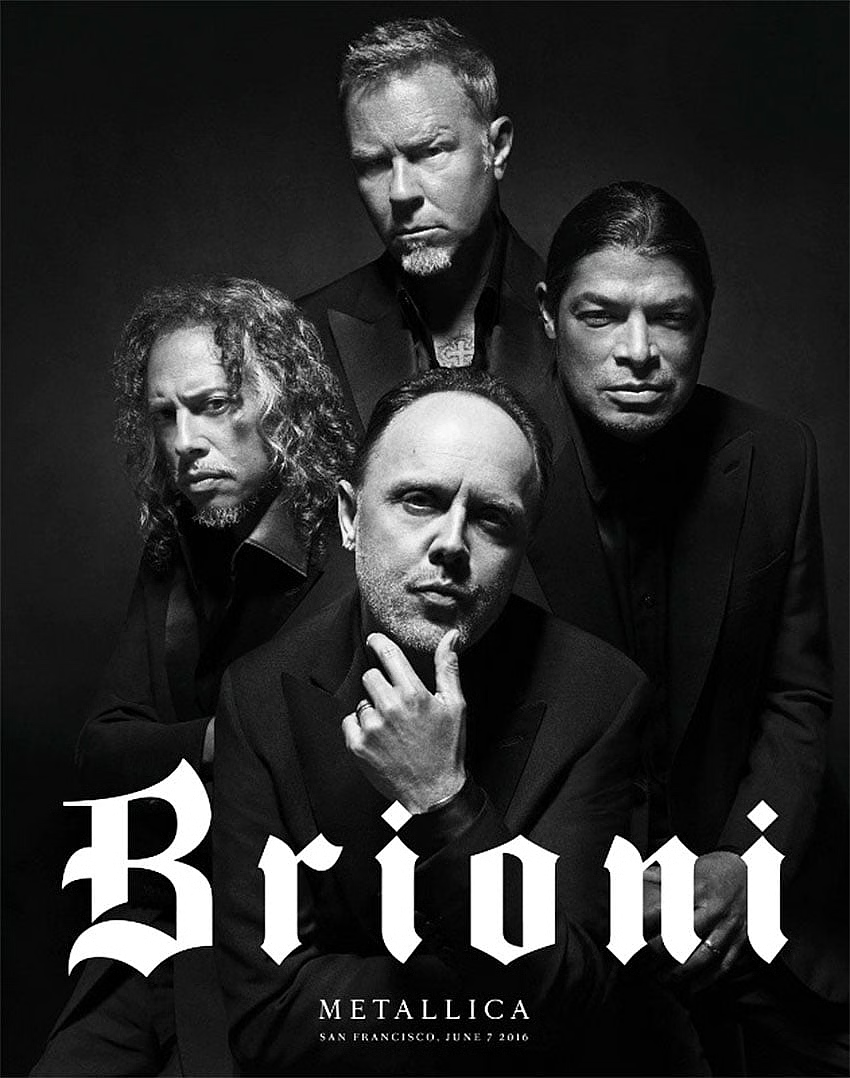

Anche i Metallica non si sono sottartti al fascino della moda, posando per Brioni, maison di alta moda maschile italiana. Eppure…ricordo benissimo quella volta in cui, in un video, un giovane signor Kirk Hammett indossando una maglietta di Glenn Danzig, disse di quanto non gli piaccesse la moda

Mi piace semplicemente vestirmi in modo comodo.

Accanto a lui, James Hetfield con una tshirt dei Cramps disse:

Ci sono molte persone che si fanno coinvolgere molto nelle nuove tendenze e nella moda. Ma qual è il senso? Noi ci vestiamo per noi stessi.

Foto: Repertorio Brioni

Nel 2016, le foto sui social media mostravano celebrità che sfoggiavano simboli tipici del metal: pentagrammi, scritte in stile black metal e i loghi di band famose come Slayer , indossati da Kendall Jenner, Anthrax sfoggiati da Jessica Stam, Mötley Crüe da Fergie e Guns N’ Roses daKanye West. Questo significava che l’Alta Moda celebrava al massimo la cultura delle celebrità, mentre le grandi catene di negozi rendevano accessibile e diffondevano al pubblico i capi visti in passerella.

L’etichetta parigina Vetements ha integrato il fenomeno con la sua tipica connotazione situazionista. Per la collezione Primavera/Estate 2016, il fondatore Demna Gvasalia ha accostato font dall’estetica tipicamente associati a band come i Bathory ai riferimenti già noti del marchio. Questa operazione mirava a ridimensionare l’appropriazione da parte del mainstream, sottolineando che la ribellione non può essere reclamata se viene distribuita su larga scala.

Anche gli anfibi ebbero il loro momento di esclusività arrivando a cifre importanti, come ad esempio il modello “Monolith” di Prada al costo di € 1.300 o quelli con catena di Christian Louboutin a € 1.195.

Monolith Prada

Louboutin con catena

Parallelamente, negli Stati Uniti, Supreme ha elevato la pratica del remix metal a una collaborazione ufficiale con una band, realizzando una linea “capsule” unica Primavera/Estate 2016 in partnership con i Black Sabbath, che includeva magliette, parka, berretti, una maglia da hockey e adiritura un tappeto.

La galleria dello shop visibile su sito ufficiale di Supreme QUI

Il marchio streetwear, tuttavia, non era l’unico a intersecare questi ambiti industriali. Dalla fondazione del suo marchio eponimo nel 2010, il designer londinese Yang Li ha esplorato l’essenza di questa complessa “zona grigia”, invitando figure innovative del metal, come Michael Gira degli Swans e Justin Broadrick dei Godflesh, ad esibirsi durante le sue presentazioni alla Settimana della Moda di Parigi.

Quando l’alta moda lanciò questo trend dedicato al Metal, la fast-fashion si è accodata rapidamente, così, in maniera repentina e inspiegabile, si sono viste magliette dei Kiss, Black Sabbath, la grafica della crocifissione di “In Utero” dei Nirvana, Ghost e persino articoli di Burzum in vendita presso questi marchi.

Tuttavia, l’ampio spettro del genere include anche la sua declinazione più edonistica, l’Hair Metal, che ha catalizzato un’esplosiva interazione tra il glamour personale estremo e l’identità della party-community, rappresentando il suo vertice di sfarzo e commercializzazione.

Indipendentemente dalla specifica sottocultura di riferimento, l’impatto del Metal non si esaurisce nel kitsch commerciale, ma stabilisce una risignificazione anche nell’ambito dell’arte concettuale. Nonostante l’inevitabile commercializzazione che accompagna la diffusione di qualsiasi fenomeno di massa, arrivando addirittura ai consigli sugli abbinamenti per un “outfit da vero metallaro”, l’Heavy Metal mantiene una posizione dialettica e di intrinseca resistenza nei confronti delle logiche puramente mercantili. Questa opposizione si manifesta nella persistente enfasi sull’autenticità e nella diffidenza verso le mode effimere.

Le etichette underground e i circuiti di distribuzione DIY agiscono come baluardi, garantendo che la produzione artistica rimanga primariamente fedele a un’estetica non negoziabile, piuttosto che subordinata alle richieste di hit radiofoniche o di standardizzazione del prodotto. Quando l’industria mainstream tenta di assorbire il genere, spesso ne neutralizza il contenuto sovversivo e l’impatto sonoro.

Ciononostante, è proprio l’ostinato rifiuto della fanbase più purista a non considerare il Metal come un prodotto effimero, come è giusto che sia, insistendo invece sulla sua longevità come forma d’arte oscura e impegnativa che assicura il continuo e ciclico rigenerarsi del genere al di fuori delle strette maglie del dominio commerciale.

Ammettiamolo, siamo gli artefici, forse involontari, di un’influenza estetica e culturale di cui, bene o male, è impossibile non tenere conto.

Valeria Campagnale