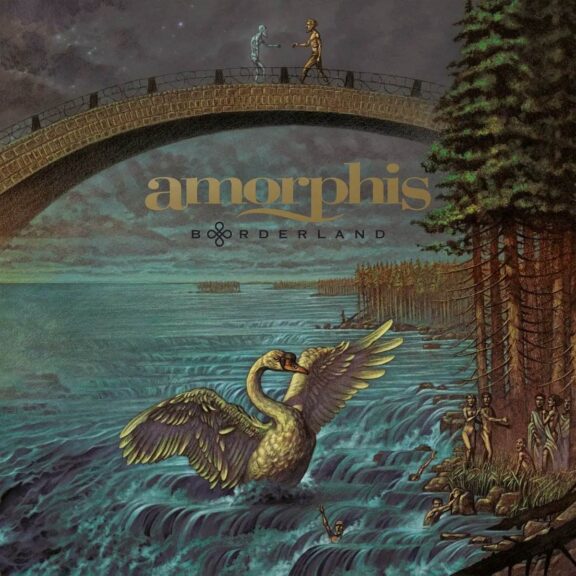

Recensione: Borderland

Con “Borderland” gli Amorphis compiono un nuovo passo nel loro cammino, un’evoluzione che conferma la maturità raggiunta negli ultimi quindici anni ma che, al tempo stesso, sembra cercare nuove strade per aprirsi a un pubblico sempre più ampio. E questo sarà forse un punto di discordia per molti. Ma prima del ‘giudizio’, parliamone. Questo è un disco che, fin dal primo ascolto, colpisce per il suo taglio marcatamente radiofonico: melodie vincenti, strutture immediate e un sound rifinito da Jacob Hansen (Evergrey, Flotsam and Jetsam, Arch Enemy), qui per la prima volta al fianco della band. Il produttore danese ha dato un’impronta chiara, asciugando le asperità tipiche del loro metal dal taglio ‘pagan’ (e già ce ne stavano pochissime nei capitoli più recenti) e rendendo l’insieme più diretto, senza però snaturare l’identità del gruppo.

Nonostante questa scelta, gli Amorphis non rinunciano alla dimensione lirica che li contraddistingue. I testi, come da tradizione, continuano a muoversi tra immagini archetipiche e naturalistiche: memorie epiche, corsi d’acqua, foreste, animali totemici. L’immaginario in “Borderland” parla di vita e morte, della perdita delle radici, del conflitto tra saggezza antica e avidità moderna, del bisogno di riconciliare luce e ombra. Il disco racconta un viaggio iniziatico, un percorso che attraversa la caducità umana e il mondo degli spiriti fino alla riscoperta dell’armonia interiore. È un affresco spirituale che tiene fede all’anima del gruppo, anche quando la veste musicale appare più semplice e immediata. E qui, forse, quella veste musicale, lo è fin troppo semplice, per non dire ‘pop’.

Questo è il motivo per cui, sul piano strettamente musicale, “Borderland” segna un piccolo passo indietro rispetto ai lavori post-“Under the Red Cloud” (a livello di analisi critica non affrontiamo volutamente tutto ciò che è accaduto prima del 2006), nei quali il tono medio restava intriso di quel flavour ‘pagan’ che, pur mutato significativamente dopo “Eclipse”, grande spartiacque nella loro discografia, pulsava ancora con forza nel cuore della band. Qui quel respiro arcaico e folklorico emerge solo in un paio di episodi, mentre la maggior parte dei brani privilegia un linguaggio più lineare e comunicativo. Lo stesso growl di Joutsen si è ammorbidito. Ci sono momenti di grande ispirazione, riff potenti, atmosfere dense, assoli ben costruiti come ad esempio in “Light and Shadow”, ma la percezione generale è che le chitarre abbiano meno peso evocativo e che gli assoli, rispetto al passato, risultino in diversi casi più contenuti e meno indimenticabili.

Nonostante ciò, la band suona coesa e consapevole del proprio obiettivo. La scelta di smussare quegli angoli che tanto ne caratterizzavano i tratti metal arcigni e decisi, non deriva, sia chiaro, da un calo di ispirazione, bensì da un preciso orientamento: proporre un album che suoni Amorphis, ma più leggero e fruibile e che sappia quindi conquistare una platea più vasta, più di quanto accaduto in passato (e questo, per chi conosce i recenti pregressi discografici, la dice assai lunga dat oche il gruppo è da tempo che si sta orientando in questa direzione…). L’atmosfera in studio, rilassata e libera così come dichiarato dalla band di Uusimaa, ha favorito questo equilibrio e la produzione pulita ed elegante ne è lo specchio. Si avverte che i finlandesi hanno voluto dare spazio alle melodie e alla comunicazione diretta, senza il bisogno di impressionare con soluzioni troppo complesse e musicalmente profonde.

“Borderland” non è quindi il disco più sorprendente o innovativo della loro carriera, nemmeno forse quello più riuscito, ma è un’opera sincera e coerente se vista nell’ottica del loro percorso discografico degli ultimi 20 anni. Questa prova mette in evidenza l’anima duplice degli Amorphis: da un lato custodi di un immaginario mitico e spirituale che resta inalterato, dall’altro musicisti capaci di adattarsi ai linguaggi contemporanei senza perdere troppa riconoscibilità, segno questo di abilità e personalità ben oltre la media. Il risultato è un lavoro meno rituale e più universale, che forse farà storcere il naso a chi amava la dimensione più oscura e pagana dei tempi passati, ma che rappresenta una tappa importante nel percorso di una band che non smette di cercare nuove forme per continuare a parlare al presente. Anche in un contesto di sottile ma costante mutazione, mantengono sempre quella loro forma ‘amorfa’ che qui apprezziamo come costante di cambiamento. Alla fine, vale sempre la locuzione latina “de gustibus non disputandum est”.